Step 01

ご相談・購入量の確認

報告義務対象の数量(t-CO2)もしくは報告対象需要場所のエネルギー使用量(電力量:kWh、熱量:MJ)をご確認ください。

グリーン電力/熱証書は東京都の「環境確保条例 総量削減義務と排出量取引制度」と

埼玉県の「地球温暖化対策計画制度と目標設定型排出量取引制度」の報告に活用いただけます。

活用方法は「年度排出量への充当」と「再エネクレジットの発行」と2種類あり、いずれかをお客さまご自身でご選択いただきます。

購入したグリーンエネルギー証書(電力量:kWh、熱量:MJ)を条例への報告として利用するためには各都道府県への申請手続きが必要です。

Step 01

報告義務対象の数量(t-CO2)もしくは報告対象需要場所のエネルギー使用量(電力量:kWh、熱量:MJ)をご確認ください。

Step 02

詳細を確認の上、担当よりご提出します。

Step 03

契約締結は契約書もしくは電子契約書にて締結します。

Step 04

契約締結後、発行まで最短1か月程度のお時間を要します。

Step 05

発行したグリーンエネルギー証書を報告に利用するための根拠資料を当社にて作成します。

Step 06

各条例の報告に関する内容については制度事務局またはお客さまが依頼している第三者検証機関へご相談ください。

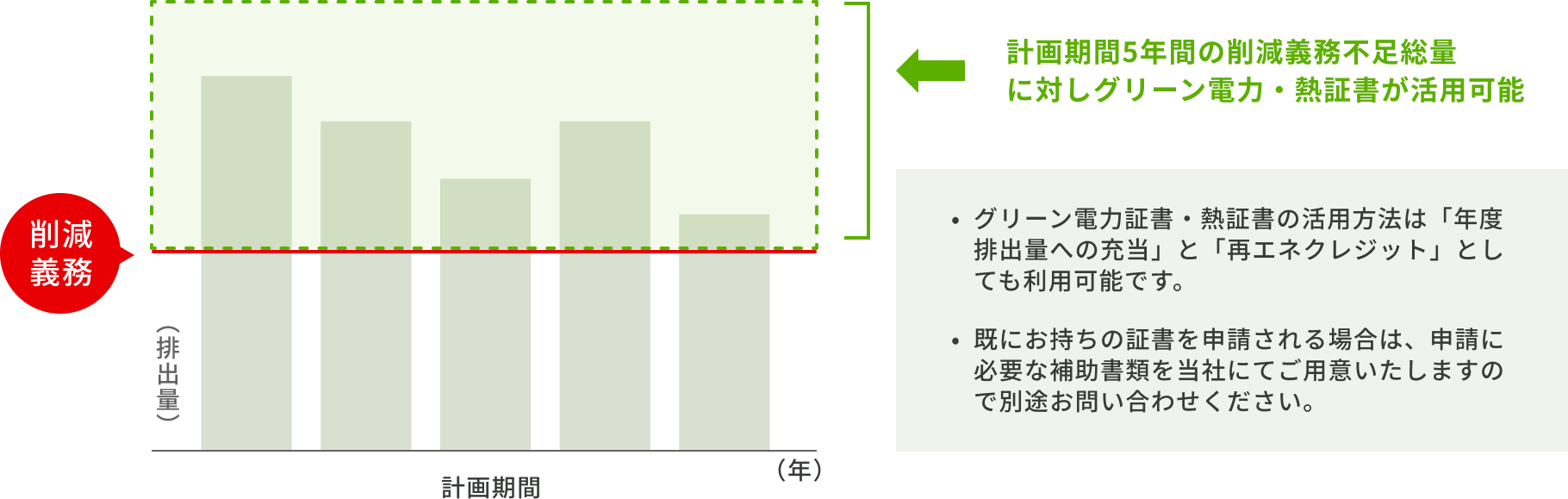

第3計画期間の削減義務量が不足している場合は、下記よりご相談ください。

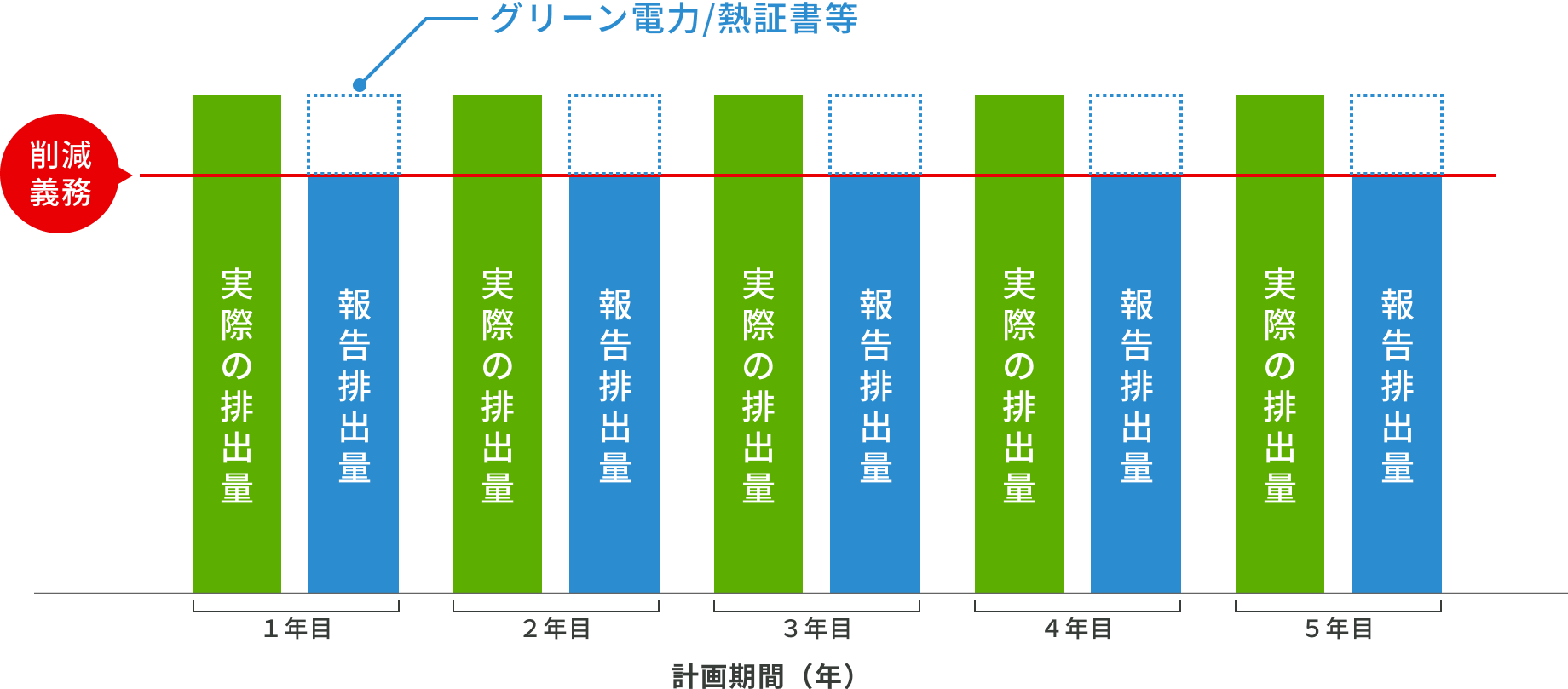

第4計画期間において、グリーン電力/熱証書は2つの活用方法があり、いずれかでご利用できます。

グリーン電力/熱証書を特定温室効果ガス排出量算定報告書の年度排出量から直接控除することができます。

購入したグリーン電力/熱証書の情報を報告書に記入ください。

グリーン電力/熱証書が保有するCO2削減効果の算定は自動算出されます。

特定温室効果ガス排出量[t-CO2]

=電気に係る電気等環境価値保有量[千 kWh]×電気の都内平均排出係数

特定温室効果ガス排出量[t-CO2]

=熱に係る電気等環境価値保有量[GJ] ×熱の都内平均排出係数

※購入したグリーン電力/熱証書の発電種別がバイオマスの場合は、ライフサイクルGHGと持続可能性が担保されていることの根拠資料提出が必要となります。

※報告書の記入方法やその他利用に関することは制度事務局またはお客さまが依頼している第三者検証機関へご相談ください。

※証書の発電/発熱種別がバイオマスの場合は、 4.5.の資料をJNEが用意いたします。

※「年度排出量の充当」に活用したグリーン電力/熱証書は、環境価値の二重利用を防ぐため、活用方法②の再エネクレジットとして使用することはできません。

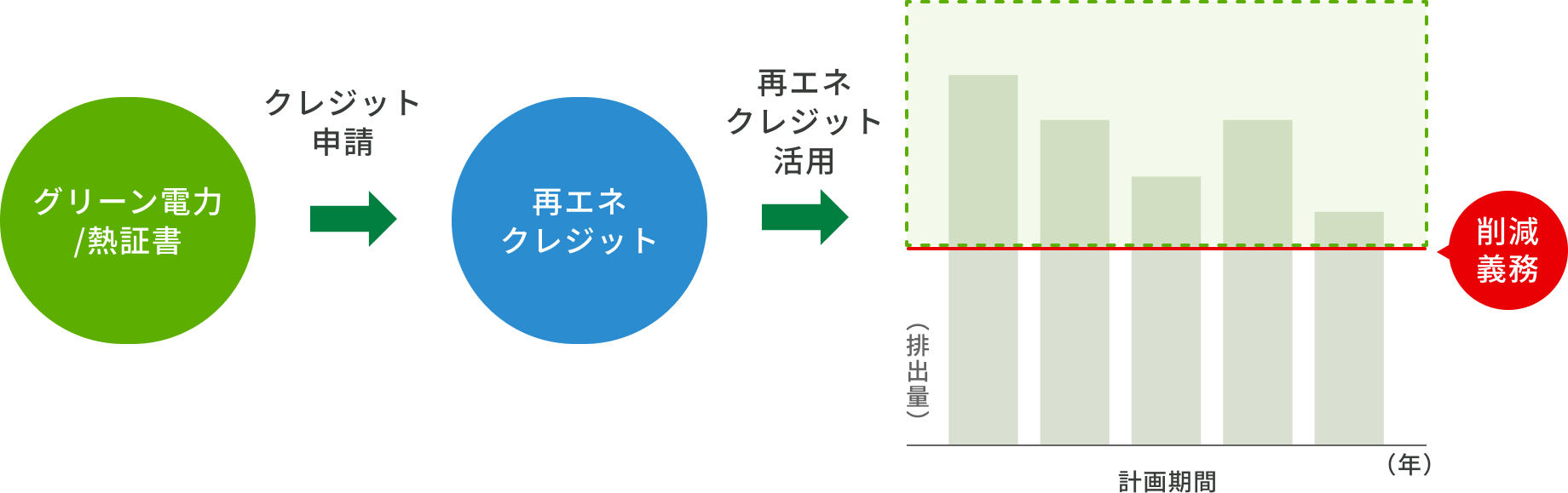

グリーンエネルギー証書を排出量取引制度の再エネクレジットとして、削減義務の履行手段として充当することができます。

※再エネクレジット(その他削減量):他制度で認められた電気等の環境価値を再エネクレジットに変換したもの

購入したグリーン電力/熱証書を再エネクレジット(その他削減量)への変換申請を制度事務局へ実施ください。

再エネクレジット(その他削減量)は、報告者の一般管理口座に発行され、義務充当する場合は、報告者の指定管理口座への移転が必要になります。

グリーン電力/熱証書が保有するCO2削減効果の算定は、以下のとおりです。

再エネクレジット(t-CO2)

=グリーン電力証書の認証発電電力量(千 kWh)×本制度が定める発電量の換算係数(t-CO2/千 kWh)×α

再エネクレジット(t-CO2)

=グリーン熱証書の認証熱量(MJ)÷1,000×熱量の換算係数(t-CO2/GJ)×α

※購入したグリーン電力/熱証書の発電種別がバイオマスの場合は、ライフサイクルGHGと持続可能性が担保されていることの根拠資料提出が必要となります。

※報告書の記入方法やその他申請等に関することは制度事務局またはお客さまが依頼している第三者検証機関へご相談ください。

※2.3.4の資料をJNEが用意いたします。

※証書の発電/発熱種別がバイオマスの場合に限り5.6.7の資料をJNEが用意いたします。

※「再エネクレジット(その他削減量)」に活用したグリーン電力/熱証書は、環境価値の二重利用を防ぐため、活用方法①の 年度排出量への充当として使用することはできません。

※埼玉県条例への利用については下記よりご相談ください

お問い合わせはこちらから| 活用方法①年度排出量に直接反映 | 活用方法②再エネクレジットとして利用 | ||

|---|---|---|---|

| 申請時期 | 暫定報告申請と合わせて毎年提出 (遡り不可) |

認定を受ける年度の1月末まで | |

| 利用条件 | 当該年度の排出量 | 第4計画期間(5か年)の削減義務履行不足分 | |

| 申請方法 | 申請書類と必要書類を併せて第三者検証を受けたのち東京都に提出 | 申請書類と必要書類をともに東京都に提出 | |

| その他事項 |

|

|

|

| 概算係数 | 適用する年度の都内平均排出係数(都が毎年度公表) | 申請時の都内平均排出係数(都が毎年度公表予定) | |

| 利用可能 証書 |

グリーン 電力証書 |

◯ | ◯ |

| FIT 非化石証書 |

◯ | × | |

| J-クレジット (再エネ由来) |

× | × | |

弊社では削減義務に活用可能なクレジット(超過削減量)の取り扱いもございます。詳細は下記商材ページをご確認ください。